診療放射線科

当放射線部は現在放射線技師3名のスタッフが働いています。

また、当院では日本放射線技師会認定の放射線管理士、機器管理士、特定非営利活動法人日本X線CT専門技師認定機構認定のX線CT認定技師の資格を取得した技師がおり、各担当検査に就いております。

当放射線部の特徴としましては、当院が循環器内科、特に心臓病の診断・治療に力を入れているという事もありまして循環器用血管撮影装置など大規模病院並みの充実した放射線機器が装備されていると言うことです。

その他にCT、透視装置などを使い臨床医に十分な画像情報を提供するために業務しております 。

一般撮影

一般撮影とは、X線を体に照射して写真を撮る検査であり、単純写真という言い方もしますし、一番聞きなれているのがレントゲン写真という呼び方でしょうか?健康診断の時に撮る胸部写真、骨折や捻挫の時に撮る骨の写真がそれに当たります。

当院の撮影室は、胸腹部専用の撮影室が1室、汎用(整形領域、泌尿器撮影、ストレッチャーでの胸腹部撮影など)の撮影室が1室あります。また、2022年にDR(デジタルラジオグラフィー)の導入を行いました。

DR装置は、従来のX線フィルムやイメージングプレート(IP)に比べ「高速」「高解像度」「撮影線量の低減」が特徴です。

その他各病室で撮影するための回診用装置を配備しております。

- ボタン、ファスナー、飾り等のある衣服、肌着(ブラジャー)は脱いで頂いて検査着に着替えて頂く場合が御座います。

また、湿布、エレキバン、カイロ、ネックレス等写真に移り込んでしまう恐れのある物は、はずして頂きます。撮影担当者が確認させて頂きますが心当たりのある方は、お申し出ください。 - 妊娠している可能性のある方は、撮影前に医師、または看護師、技師にお申し出ください。

一般撮影のような診断領域の撮影では放射線の被ばくによる影響はほとんどありません。

安心して検査を受けてください。

X線透視検査

X線透視検査とは、X線テレビ装置とX線吸収差を利用して臓器を写り易くするための造影剤というお薬を使用して、体内の臓器の動きや形を観察しながらX線写真を撮影する検査です。

当院では主に健康診断における胃バリウム検査をおこなっています。また、X線透視は、内視鏡と組み合わせた検査や体内に挿入した管の位置を観察する等の処置、治療の補助的役割としても用いられています。

- ボタン、ファスナー、飾り等のある衣服、肌着(ブラジャー)は脱いで頂いて検査着に着替えて頂きます。

また、湿布、エレキバン、カイロ、ネックレス等写真に移り込んでしまう恐れのある物は、はずして頂きます。撮影担当者が確認させて頂きますが心当たりのある方は、お申し出ください。 - 妊娠している可能性のある方は、撮影前に医師、または看護師、技師にお申し出ください。

CT検査

CTとはコンピュータ断層撮影(Computed Tomography)のことで、

X線とコンピュータを用いて体の断層像(輪切りの画像)を得る装置です。一般撮影で得られる画像は、一方向からのX線が透過してできる重なりの像で影絵に例えられます。

一方CT検査で得られる画像は、体の周囲からX線をあて、それぞれの方向から透過してきたX線の度合いをコンピューターで処理する事により輪切りの画像を作成します。

これにより体の内部や臓器の裏側にできた病変を発見することができます。CT検査自体は体に対する痛みや刺激はまったくありません。頭の中はもちろん骨や内臓、筋肉などほとんど

の部位を検査することができます。

- 検査をする部位によっては、金属で出来たボタン、ファスナー、飾り等のある衣服、肌着(ブラジャー)は脱いで頂いて検査着に着替えて頂く場合が御座います。

また、エレキバン、カイロ、ネックレス等は外して頂く場合があります。撮影担当者が確認させて頂きますが心当たりのある方は、お申し出ください。 - 妊娠している可能性のある方、一週間以内に胃、腸などのバリウム検査を受けられた方は、撮影前に医師、または看護師、技師にお申し出ください。

骨密度測定

高齢化社会を迎え、骨粗鬆症による骨折の危険性が話題になっています。高齢者の骨折は‘寝たきり’になる可能性もあり著しく「生活の質」の低下を来たします。

骨折の危険性を予知するには、骨の強度(骨塩量の測定)を知ることが重要です。

北成病院では、DXA法を用いて測定する骨密度測定装置を導入しました。骨粗鬆症が心配な方、検査を受けてみたい方は、医師にご相談下さい。

DXA(Dual energy X-ray Absorptiometry)とは二重エックス線吸収法といわれ、2種類の異なるエネルギーのX線を照射し、骨と軟部組織の吸収率の差により骨密度を測定する方法を指します。いずれの部位でも測定精度が高く、迅速に測定できるので、骨密度測定のスタンダードとされています。

血管造影検査

血管造影とは、手首や足のつけ根の血管から針を刺して、

細い管(カテーテル)を目的の血管まで挿入して造影剤を注入しながら連続的にX線撮影を行い、心臓をはじめ色々な部位の血管の走行や状態を観察する検査です。

当院では、心臓・大血管領域の検査を主に行っています。また、撮影だけでなくカテーテルを用いて冠状動脈の血管内治療(IVR:Interventional Radiology)を行っています。

狭窄した血管に直接薬を注入したり、血管をバルーン(風船)で広げたり、ステント(コイル状のトンネル)で狭窄部分を拡張する治療も行っています。

当院では、PHILIPS社製の血管造影装置を導入しました。心臓はもちろん、大動脈から下肢動脈などの末梢動脈の検査・治療にも対応するように広い観察視野を実現しました。

また高度な治療技術を支援する裕福なアプリケーションを搭載し、より精度の高い検査・治療につながります。

心臓カテーテル検査とは、手首や足のつけ根の動脈からカテーテルを入れ、心臓(左心室)や心臓を動かすために必要なエネルギーを運ぶ冠状動脈と言う血管を写し出す検査です。

心筋梗塞や狭心症の診断、バルーン拡張術・冠動脈内ステント留置術などの治療に用いられます。また、心臓弁膜症や不整脈の診断のために抹消静脈血管からカテーテルを入れ、右心室や

肺動脈に挿入して、心臓の内圧測定、血流量の測定、血液ガスの分析、心臓の電気の流れを計測する検査(右心カテーテル)も行われます。

- 循環器用X線診断システム :血管造影装置の中でも高機能を要求される循環器用X線診断装置(フィリップス社製 Allura Xper FD20C)を導入。

- 大動脈バルーンパンピング(IABP) : 補助循環装置で大動脈内に置いたバルーン(風船を心電図と連動させて、膨らませたり、しぼませたりして心拍出量(左心室から送り出す血流量)や冠状動脈の血流量を増加させる装置。

- 血管内超音波検査(IVUS) : 超小型の超音波振動子を装着したカテーテルを冠動脈内に挿入して、360度方向の血管短軸断層像を得る検査です。その画像は、血管壁内のプラークの形、組織の性状などをかなり正確に表現することから、治療方針の決定、ステント治療後の結果確認などの目的で行われます。

- 多用途測定記録装置ポリグラフシステム : 検査中のカテーテルデータ(圧データ、心電図データ等)を表示、解析、保存する装置。

循環器用X線診断システム

大動脈バルーン

パンピング

血管内超音波

装置

多用途測定記録装置ポリグラフシステム

医師:2~4名

看護師:2名

診療放射線技師:1名

臨床検査技師:1名

臨床工学士:1名

※一般的な検査の人員

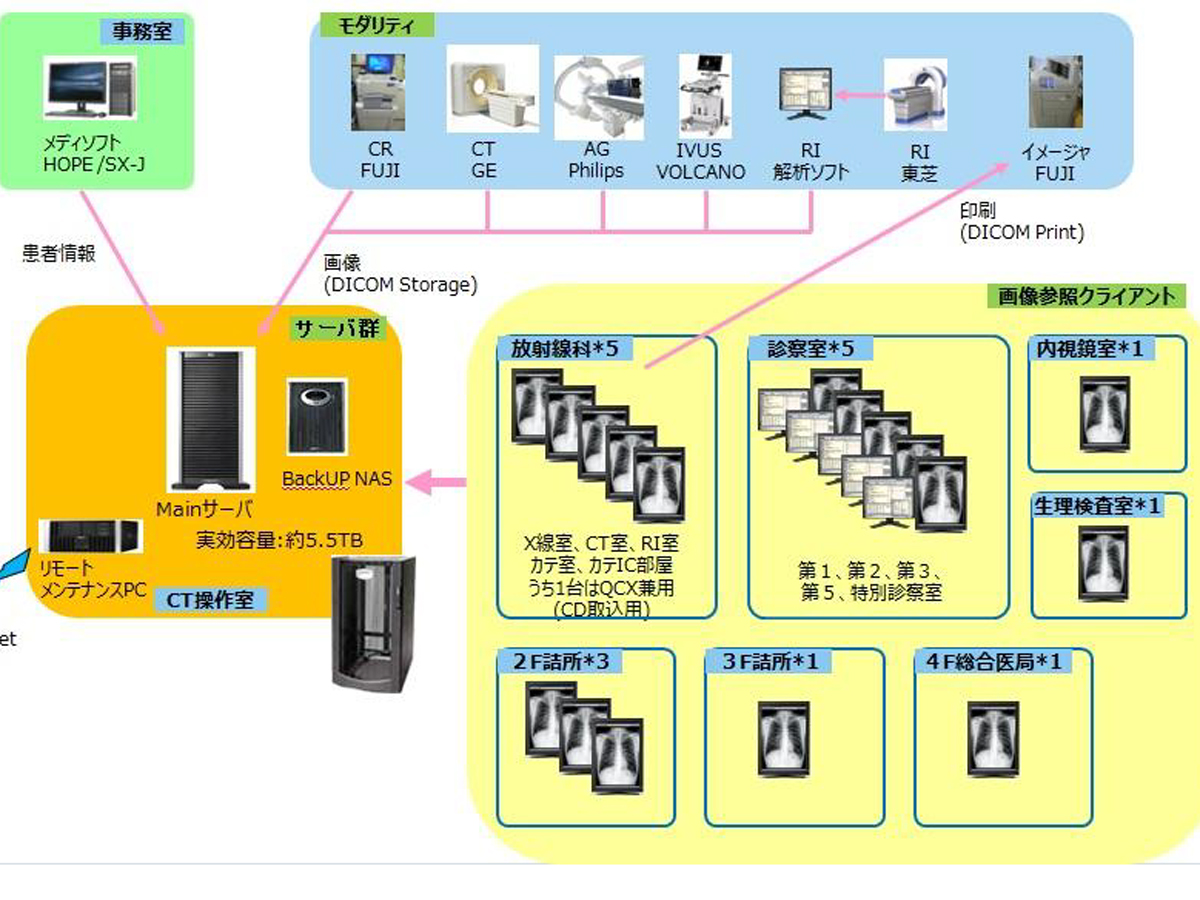

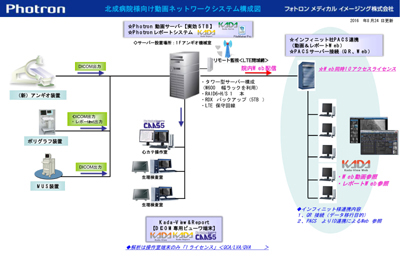

PACS(医用画像保存管理システム)

PACSとはPicture Archiving and Communication Systemsの略称です。CT、一般撮影装置、血管造影装置、RI装置、超音波診断装置など複数の検査装置(モダリティ)から得られたデジタルの医療画像情報を電子データとして一元的に管理し、電子カルテシステムやビューワーから検索・閲覧できるようにして臨床診断を支援するツールです。

近年、画像撮影装置の高度化に伴い大量の画像が出力されるようになり、従来のフィルムでの管理が難しくなりました。また必要な画像を瞬時に見たいという医師のニーズに対し、フィルムでは満足させることが困難になりました。

PACSを導入することにより画像フィルムで運用する際に必要となる手間やコストが削減できます。当院では、より強固なシステムを構築するため、動画用サーバーと静止画サーバーを分けて導入しました。また、ストレス無く両サーバーからデーターを相互に呼び出す為にID連携を行い業務の効率化を図っています。

静止画PACSシステム構成図

動画PACSシステム構成図